Sala dei Cuoi

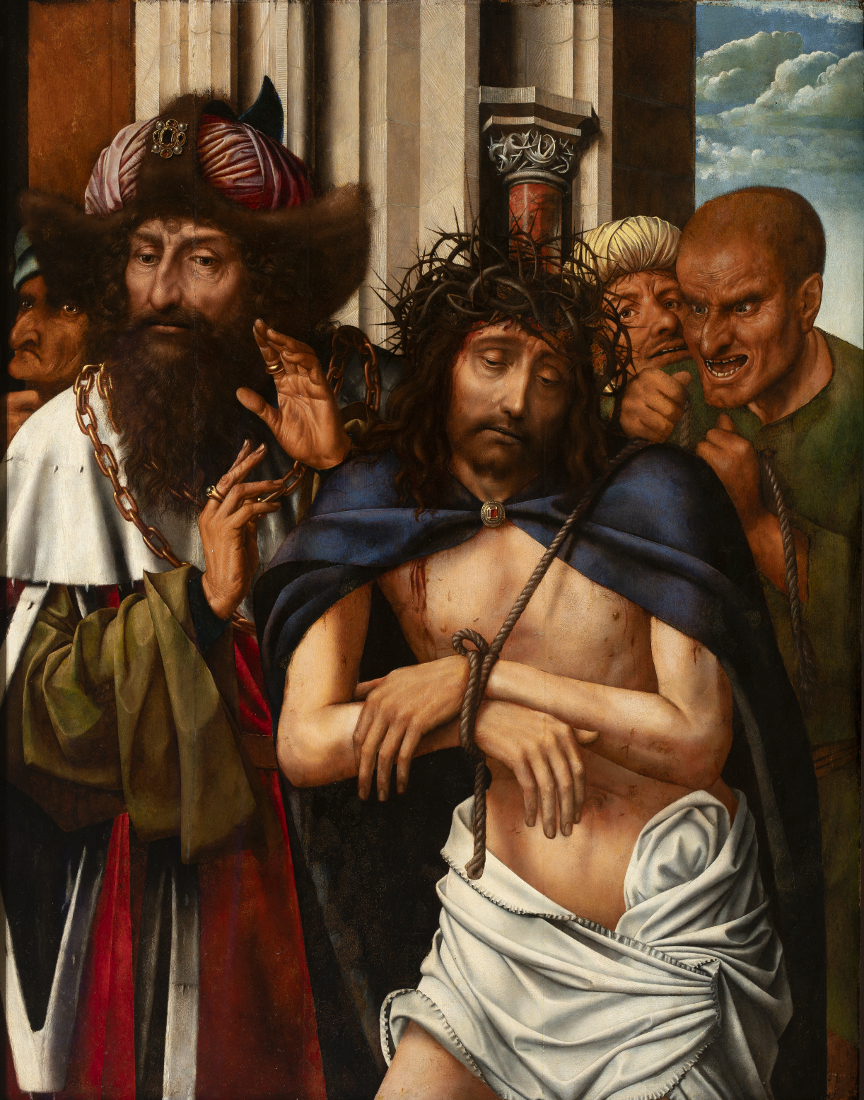

Quentin Metsys (ca. 1465-1530)

Cristo deriso (ca. 1529)

Olio su tavola

L’episodio raffigurato riprende il passo del Vangelo di Giovanni in cui Cristo, dopo la cattura, viene presentato alla folla con le parole “Ecce homo” ossia “Ecco l’uomo!”. Nel dipinto viene colto il momento in cui il corpo di Cristo è offerto, già emaciato e sofferente, dai suoi aguzzini alla folla. Dietro di lui, un uomo dai tratti aggressivi e violenti regge la corda che gli lega le mani. A sinistra di Gesù, riccamente abbigliato, è Ponzio Pilato: con il gesto delle mani intende comunicare la sua estraneità ai fatti, ma il suo sguardo tradisce il dubbio di aver condannato un uomo innocente.

Documentata a Venezia già nel tardo Cinquecento, come testimoniano le numerose derivazioni, tra cui una copia conservata oggi al Museo Correr e un mosaico di Antonio Zuccato datato 1587, quest’opera venne notata nel 1581 da Francesco Sansovino, il quale la ricorda sull’altare della Chiesetta di Palazzo Ducale.

Jheronimus Bosch (seguace di)

Visione apocalittica (terzo quarto del XVI secolo)

Olio su tavola

La tavola rappresenta una visione apocalittica, generalmente identificata come una raffigurazione dell’inferno. Il tema era molto caro ai seguaci e agli imitatori di Jheronimus Bosch, pittore olandese di grande fama attivo tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento.

L’insieme di queste scenette curiose e a tratti crudeli riprendono direttamente alcuni dei modelli impiegati dal maestro fiammingo nelle sue opere. A spiccare è l’attenzione per il dettaglio, carattere tipicamente fiammingo che veniva apprezzato da numerosi collezionisti veneziani dell’epoca interessati a creare delle collezioni enciclopediche universali.

Boccaccio Boccaccino (ca. 1466-1524)

Madonna con Bambino (1504-1506)

Tempera su tavola

L’opera è stata assegnata dalla critica al periodo veneziano di Boccaccio Boccaccino e si lega ai modelli delle Sacre Conversazioni a mezza figura diffusi a Venezia da Giovanni Bellini.

L’artista riprende qui – con alcune varianti – la porzione centrale di un’altra sua composizione, oggi al Museo Correr: la Madonna con Bambino tra San Giovanni Battista e Santa Giustina. Entrambe le opere presentano soluzioni già esperite da Bellini nella Madonna della Pala di San Zaccaria, dove la posa delle gambe di Maria consente uno spostamento dei piani e l’espansione a piramide del panneggio. Boccaccino, però, nei suoi modelli, propone delle vesti dai panneggi stilizzati che evidenziano l’ampiezza delle

campiture di colore.

Il dipinto rientra in quel corpus di opere che il pittore realizzò in gran numero, assecondando un’avviata e consolidata fortuna collezionistica.

Restaurato con il sostegno di Save Venice con il contributo di Charles Tolbert, in memoria di Fredrina Tolbert.

Vincenzo Catena (ca. 1470-1531)

Madonna con il Bambino in trono tra San Marco, San Giovanni Battista

e il doge Leonardo Loredan (1505-1507)

Olio su tavola

La pala venne commissionata dal doge Leonardo Loredan (1501-1521) che vediamo raffigurato in ginocchio, ai piedi del trono con la Vergine e il Bambino. Dietro di lui, vi è San Marco che lo presenta alla sacra famiglia e sulla destra San Giovanni Battista che osserva la scena.

L’opera, firmata, aderisce al modello dei dipinti devozionali dei dogi a Palazzo Ducale e dovette essere stata inizialmente collocata sull’altare della Chiesetta del Palazzo, quando questa occupava lo spazio corrispondente all’odierna Antichiesetta. Alla fine del Cinquecento, la pala venne spostata sopra la porta d’ingresso dell’attuale Chiesetta.